© «Директор по безопасности», №10-2025. Октябрь 2025

Алексей Швецкий, эксперт по безопасности

Мы живем в культуре достижений. Нас с детства учат ставить цели, составлять план, проявлять упорство и любой ценой добиваться своего. Книги по саморазвитию пестрят историями о том, как кто-то шел к своей мечте 10 лет и наконец ее достиг. Но эти истории часто умалчивают о самом главном: а та ли это была мечта? Стоила ли она 10 лет жизни? И что чувствует человек, взобравшись на вершину, которую он изначально выбрал по ошибке?

Оказывается, недостаточно просто достигнуть цели. Гораздо важнее и мудрее — правильно ее определить.

Один мой знакомый однажды сказал: «Если сел не в свой трамвай, все остановки не твои…»

Если немного перефразировать это изречение, то получится: достижение цели не приближает нас к желаемому, если сама цель определена неверно.

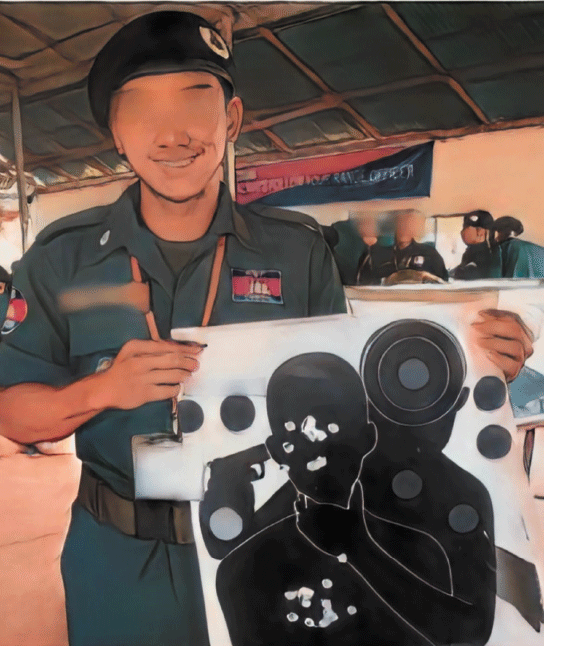

Так, на картинке, спецназовец продемонстрировал отличные навыки стрельбы, кучно поразив жизненно важные органы цели. Проблема в том, что в качестве таковой он выбрал не террориста, а заложника.

Также в профессиональном сообществе живет мнение, что KPI себя изжили и не являются эффективным инструментом. Здесь ключевое слово «инструмент». Если Вы попытаетесь хирургическим скальпелем рубить дрова, то потерпите неудачу. Но означает ли это, что инструмент плох? Или все же дело в его неверном выборе?

В свое время, один известный телеком-оператор установил продавцам собственной розничной сети KPI по продаже новых SIM-карт. Идея заключалась в увеличении доли рынка и, соответственно, доходов от предоставления услуг связи. Но была нарушена логика, продажа новой SIM-карты не приводит автоматически к росту доходов. Прибыль возникает, когда новый пользователь потребляет и оплачивает услуги в течение длительного времени. Однако, поскольку продавцы получали премию только за факт продажи, они прибегали к фальсификации, когда новые SIM-карты регистрировались на существующих пользователей без их ведома, либо вовсе на вымышленные персональные данные. В итоге Компания несла издержки на «пластик» (изготовление бланков SIM-карт), премии продавцам, резервирование номерной емкости, которую приходилось докупать дополнительно. Тем не менее, все были довольны, в отчетах красиво – продажи, количество абонентов и доля Компании на рынке выросли… Вот только прибыль почему-то падала…

В данном случае цель (KPI) была установлена неверно и при формальном ее достижении (выполнении плана продаж), ожидаемый результат не достигнут.

Обнаружила проблему и предложила простое и элегантное решение, как ни странно, служба безопасности – выплачивать продавцу премию только за SIM-карты, сохранившие активность через четыре месяца (три месяца – порог окупаемости, далее прибыль). Все!!! Фальсификация продаж потеряла смысл.

И еще один пример. Акционеры региональной торговой сети (food-retail) поручили коммерческому директору увеличить трафик в магазинах и количество чеков. Казалось бы, что тут могло пойти не так?..

Поскольку поручение было «зашито» в цели коммерческого директора и влияло на его премию, он обнулил торговую маржу из-за чего стоимость товаров на полке снизилась на 20-25%. Конечно же это привело к притоку покупателей и росту конверсии (соотношения общего количества посетителей к числу осуществивших покупки). Все было хорошо, пока не выгрузили квартальную отчетность – вся сеть ушла в глубокий минус.

В ответ на претензии акционеров, коммерческий директор предъявил текст их поручения и потребовал выплатить бонус с учетом перевыполнения целевых значений. Поскрипев зубами и проконсультировавшись с юристами, премию выплатили, а ее счастливый обладатель с «золотым парашютом» перешел на работу к конкурентам.

Здесь, существовавшая в головах акционеров парадигма: больше покупателей - больше продаж - больше прибыли, не нашла отражение в формулировке цели, что и привело к печальному результату.

Применительно к корпоративной безопасности целеполагание и применение KPI не только возможно, но и необходимо.

Все, что делает служба безопасности (далее – СБ) можно уложить в три пункта:

- Внедрение контролей безопасности во все бизнес-процессы (Руководитель СБ и его аппарат в штаб-квартире).

- Выявление системных рисков и уязвимостей в бизнес-процессах в результате расследований инцидентов безопасности, выработка и реализация митигирующих мероприятий, направленных на их закрытие (Подразделение экономической безопасности штаб-квартиры, территориальные СБ).

- Осуществление контролей безопасности в соответствии с установленным уровнем сервиса (Подразделения физической и информационной безопасности).

В зоне ответственности СБ находятся три периметра: информационный, физический и экономический.

Первые два обеспечиваются за счет установления правил обращения, соответственно, с информацией и товарно-материальными средствами и контроля их исполнения (административного и технического).

То есть, предполагается, что мы сформировали перечень условий, соблюдение которых, гарантирует безопасность активов.

Например, для перемещения груза через пункт пропуска, требуется выполнить шесть шагов и, если все сделано с надлежащим образом, рисков нет. Нарушение или неисполнение любого пункта блокирует операцию.

Задача СБ проконтролировать, что все требуемые действия совершены и на каждом этапе все сделано правильно. То есть, обеспечить установленный уровень сервиса. Исходя из этого и формулируется KPI – контролируется и нормируется количество отклонений от установленных требований, а также срок реагирования на них.

Безопасность экономического периметра оценивается через эффективность защитных процедур:

- какова сумма предотвращенного убытка (т.е. денег или иных активов, которые были бы неизбежно утрачены, если бы не действия СБ);

- какова сумма возмещенного убытка (сколько ранее утраченных денег или иных активов удалось возвратить);

- каковы результаты реализации митигирующих мероприятий по выявленным рискам и уязвимостям в бизнес-процессах (сравнение потерь до и после внедрения мер коррекции год к году).

То есть, любая задача, «зашиваемая» в KPI, будь то служба безопасности или коммерческая дирекция должна:

● влиять на ключевые цели бизнеса (извлечение прибыли/сокращение потерь);

● находиться в зоне ответственности исполнителя;

● быть объективно измеряемой (по единым установленным правилам).

Переходя от частного профессионального к общему житейскому, можно выделить несколько типичных ошибок целеполагания.

Ошибка на старте: почему мы выбираем не те цели?

Прежде чем броситься в упорный бег, стоит спросить себя: «А туда ли я бегу?». Чаще всего мы выбираем ложные цели под влиянием:

1. Социальных ожиданий («Чужая повестка»). Получить престижную работу, купить большую машину, выйти замуж до 30, построить дом. Эти цели редко рождаются внутри нас. Они приходят извне: от родителей, общества, соцсетей. Достигнув их, мы часто испытываем не удовлетворение, а опустошение: «И это всё? Ради этого я так старался?».

2. Сиюминутных эмоций, а не глубинных ценностей. Мы можем поставить цель от злости, зависти или желания доказать что-то другим. Такая цель — плохой компас. Эмоции утихнут, а долгий и трудный путь останется. Оказалось, что нам это было не нужно.

3. Ошибочного определения успеха. Мы путаем цель со средством ее достижения. «Хочу миллион долларов» — это не цель, а средство. Настоящая цель скрывается за ним: «чувствовать финансовую безопасность», «дать детям хорошее образование», «иметь свободу путешествовать». И путь к этим настоящим целям может быть куда короче и приятнее, чем изнурительная гонка за миллионом.

Цена неправильно выбранной цели

Упорство в достижении ложной цели — это не доблесть, а упрямство, которое дорого обходится.

1. Выгорание и разочарование: Потратив годы сил на восхождение, вы обнаруживаете, что вид с этой вершины вам не нравится. Это приводит к глубокому экзистенциальному кризису.

2. Упущенные возможности: Пока вы сфокусированы на одной, возможно, ошибочной цели, вы проходите мимо других, более подходящих и интересных вам путей.

3. «Победа» ценой отношений и здоровья: Ради чужой или навязанной мечты можно разрушить семью, потерять друзей и подорвать здоровье. Но что стоит победа, если наслаждаться ею не с кем и уже нечем?

Как правильно определить цель? Правильные вопросы важнее правильных ответов

Прежде чем броситься к действиям, уделите время рефлексии. Задайте себе честные вопросы:

1. «Почему?» (Метод «пяти почему»).

Спросите себя, почему вы хотите достичь этой цели. Получив ответ, спросите «почему?» снова. Повторите 5 раз.

● Хочу повышение. → Почему? → Чтобы больше зарабатывать. → Почему? → Чтобы купить квартиру. → Почему? → Чтобы чувствовать стабильность и безопасность.

● Итог: Возможно, настоящая цель — «чувствовать стабильность», а добиться этого можно не только повышением (например, создав «подушку безопасности» или сменив рискованную работу на спокойную).

2. «Что я буду чувствовать, достигнув этого?»

Спросите себя, какие именно эмоции и состояния стоят за целью: свобода, уважение, покой, радость творчества? А можно ли испытать это чувство уже сейчас, на полпути?

3. «Стоят ли затраченные ресурсы (время, силы, нервы) конечного результата?»

Будьте честны с собой. Если для достижения цели придется годами работать без выходных, а результат принесет минутную радость, — возможно, игра не стоит свеч.

4. «Это мое или не мое?» Отключите на время внешний шум. Представьте, что об этом вашем желании никто никогда не узнает. Вы все еще этого хотите? Или это желание пропало вместе с необходимостью кому-то что-то доказывать?

Заключение: Цель как направление, а не финишная лента

Правильно определенная цель — это не просто точка на карте, которую нужно покорить. Это верное направление движения. Это та цель, которая делает интересным и осмысленным уже сам процесс ее достижения. Даже если вы не дойдете до конца в запланированные сроки, путь itself будет наполнен ростом и удовлетворением.

Поэтому разрешите себе иногда останавливаться в беге, поднимать голову и сверять курс. Спросите себя не «Как быстрее бежать?», а «Туда ли я бегу?». Ведь самый быстрый способ прийти к неудовлетворенности — это с максимальной скоростью добиться не той цели.

Потратьте время на выбор маршрута. Это сэкономит вам годы жизни.

Более подробно ознакомиться с вариантами целеполагания для подразделений безопасности и вариантами KPI для них, можно скачав книгу «Корпоративная безопасность, как бизнес-процесс».

Оформите подписку на издания ИД «Советник» .

Оформление подписки на наши издания в редакции на любой период с предоставлением полного пакета документов для бухгалтерии:

- по тел.: +7(977) 953-20-53, +7(499) 404-21-71

- e-mail: podpiska@sec-company.ru

При оформлении годовой подписки - Вы уже сейчас сможете читать вышедшие номера за все года в формате "Доступ к электронным журналам".