Дмитрий Серов, эксперт по безопасности

«Сколько сотрудников СБ действительно нужно? Почему ваша численность выше, чем у конкурента? Сможете взять на себя новую задачу без расширения штата?» — сегодня эти вопросы звучат в кабинетах руководителей громче тревожной сирены.

Сложная экономическая реальность вынуждает бизнес тотально оптимизировать расходы, включая затраты на безопасность. При этом службы безопасности испытывают двойной прессинг: необходимость сохранить костяк команды перед лицом сокращений и одновременно усилить её для противодействия новым, изощрённым угрозам — от кибератак до защиты от беспилотников.

Руководитель современной СБ — больше, чем «главный замок» предприятия. Это полноценный топ-менеджер, чей успех определяется не только профессиональными компетенциями в области безопасности, но и способностью эффективно распоряжаться ресурсами в условиях постоянного вызова. Аргумент «Опасно!» больше не работает. Нужен язык, одинаково убедительный в кабинете начальника охраны и на заседании совета директоров.

Одно из решений — внедрение системы ресурсного планирования, подход, переводящий управление безопасностью с уровня «тушения пожаров» на уровень прогнозирования, обоснования и оптимизации ресурсов под реальные, измеримые риски бизнеса.

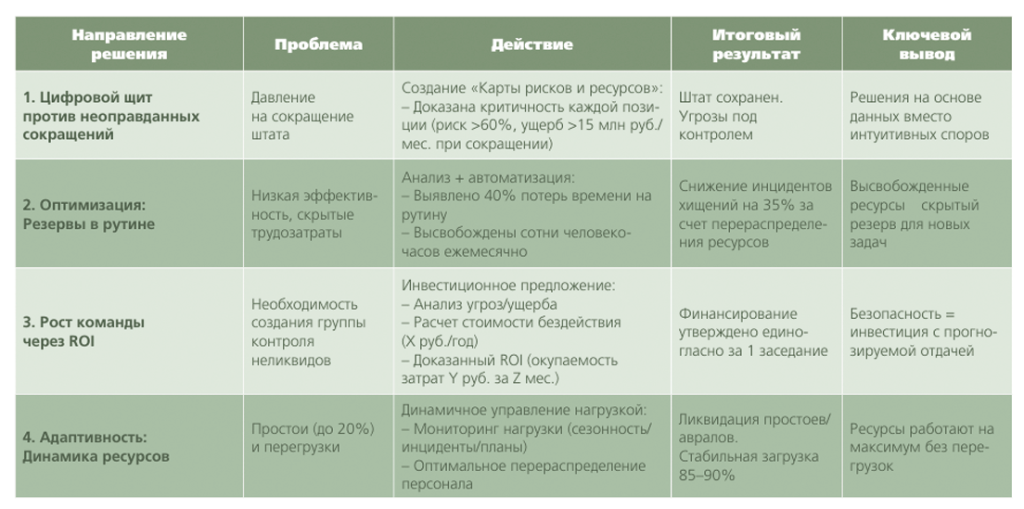

Какой эффект это дало на практике? Внедрение на крупном предприятии привело к конкретным, измеримым результатам:

Таблица: Ключевые результаты внедрения ресурсного планирования в СБ

Итоговые преимущества системы:

- Для Руководителя СБ: возможность принимать и аргументировать решения, будь то защита текущего штата, оптимизация работы или наращивание сил для новых вызовов;

- Для Топ-менеджмента и Акционеров: прозрачность затрат, контроль рисков, доказанный ROI безопасности как управляемого актива.

Ресурсное планирование трансформирует СБ из «стража ворот» в стратегического бизнес-партнера, говорящего на языке цифр, эффективности и управляемых рисков.

Эпоха интуитивного управления закончилась. Настало время точного расчета и стратегической эффективности.

Как внедрить эту систему без сложных методологий?

Предлагаю практическую 5-этапную адаптацию, проверенную на практике. Фокус — на действиях, а не на теории.

Ключевые этапы внедрения инструментов ресурсного планирования:

1. Определение операций и оценка их ценности: от хаоса к ясности

Важно не просто перечислить задачи, а создать «карту деятельности».

Начните с фиксации всех операций сотрудников (проверка кандидатов, расследование инцидентов, анализ рисков и т. д.). Это можно делать как в режиме реального времени — путем наблюдения, так и на основе исторических данных (например, анализа отчета за последний месяц).

Оцените ценность каждой операции через призму бизнес-целей: «Как эта задача защищает активы или снижает риски?» Присвойте рейтинг ценности, который впоследствии поможет расставлять приоритеты. Нагляднее всего отразить ценность цветом, например: красный — очень ценная, оранжевый — ценная и так далее. Если в вашей организации уже разработана «карта угроз», определить ценность будет несложно; если нет — воспользуйтесь субъективной оценкой.

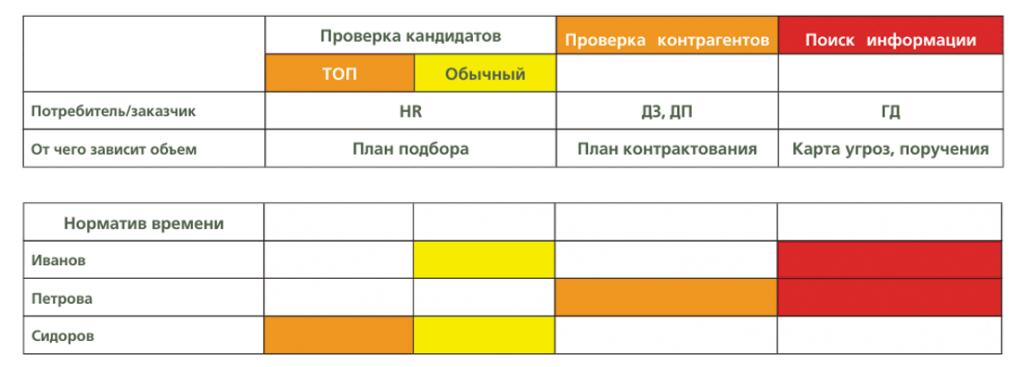

По каждой операции укажите — кто её заказчик или потребитель, от чего зависит её количество; это пригодится на следующих этапах.

Итогом работы должна стать таблица (например, в Excel), содержащая ФИО сотрудников по одной оси координат и перечень операций с обозначением ценности соответствующей заливкой — по другой. Под строкой с наименованием операций предусмотрите строку, где под каждой операцией будет отражён потребитель/заказчик; строкой ниже укажите, от чего зависит объем выполнения данной операции; еще одну строку зарезервируйте под норматив времени выполнения операции (этот показатель будет рассчитан и внесён на следующем этапе, что завершит формирование полной картины трудоёмкости). Ячейки в местах пересечения ФИО сотрудника с выполняемыми им операциями выделите заливкой цветом, соответствующим ценности операции.

Пример таблицы:

2. Норматив времени: от субъективных оценок к объективным метрикам

Установив ценность операций, критически важно понять их ресурсоемкость. Нормирование времени выполнения, особенно для операций высокой ценности, позволит перейти от качественной оценки к количественному управлению ресурсами и производительностью.

Определите время выполнения каждой операции. Обеспечьте объективность процесса: нужно избежать намеренного завышения времени («создания запаса») и занижения («желания выглядеть эффективнее»).

Применяйте хронометраж, используйте тайм-трекеры, контролируйте баланс между скоростью и качеством исполнения.

Проанализируйте внутренние передовые практики: выявите наиболее эффективных сотрудников, зафиксируйте их показатели, отметьте отличия их способов выполнения операций от коллег.

По каждой операции определите «репрезентативное время выполнения» (например, моду или медиану на основе данных эффективных сотрудников) — оно станет основой норматива.

По операциям, которые можно разложить на отдельные действия, рекомендуется фиксировать время выполнения каждого действия — это позволит впоследствии выявить узкие места и точечно с ними работать. Необязательно вносить данные в общую таблицу, можно записать отдельно.

Учтите сложность выполнения операций в различных ситуациях (например, различия между проверкой обычного кандидата и топ-менеджера, сбором информации на разных площадках внутри холдинга). В случае необходимости добавьте дополнительные операции в таблицу, созданную на первом этапе.

Итог этапа — дополнение «карты деятельности» объективными нормативами времени. Это создает основу для:

- Точного расчёта ресурсной потребности под текущие и планируемые объёмы работы.

- Выявления дисбалансов в распределении задач.

- Обоснования бюджета / штата на основе данных о трудоёмкости ключевых процессов защиты бизнеса.

- Повышения прозрачности и управляемости функции безопасности для высшего руководства.

3. Прогноз потребности в операциях: от реактивности к упреждающему управлению

Этот этап фокусируется на предвидении каких операций и в каком количестве потребует будущее от службы безопасности. Упреждающий прогноз – основа для предотвращения кризисов и эффективного стратегического планирования.

Продемонстрируем ценность подхода на примере:

❌ Реактивный подход:

«Будем проверять кандидатов по мере поступления заявок, реагировать на инциденты по факту возникновения»

✅ Упреждающий подход:

«Зная планы HR о найме 300+ специалистов во 2 квартале, заранее подготовим ресурсы для проверок. Зная график строительства нового цеха, спланируем усиление охраны за месяц до выхода подрядчиков на объект»

Как построить прогноз? 4 ключевых шага:

1. Опросите заказчиков операций по сервисным функциям

Используйте вашу «карту деятельности» (этап 1) – спросите отделы, чьи процессы создают вашу нагрузку:

→ Кадры: «Сколько планируете нанять в следующем квартале?»

→ Логистика: «Когда ожидаете пик грузопотока?»

→ Строительство: «График выхода подрядчиков на объекты?»

По возможности собирайте информацию не за весь год целиком, а в разбивке по месяцам.

Учитывайте сезонность (В августе объем проверок кандидатов может снижаться по сравнению с весной).

2. Спланируйте внутреннюю нагрузку: операции и проекты

Проанализируйте:

a. План мероприятий по «Карте угроз» (сроки проверок, аудитов)

b. Цикличные задачи (ежедневные обходы, ежемесячные отчеты)

c. Проекты развития (когда, кто и в какой мере будет задействован)

3. Определите «точки развилки»

Планирование на будущее всегда несет неопределенность. Ключевой инструмент управления ею – контрольные точки пересмотра прогноза. Их фиксация позволяет:

- Избежать запаздывания реакции на изменения (снижая операционные риски).

- Предотвратить избыточную перестраховку и неэффективные затраты (оптимизируя бюджет).

Пример: если подтвердится запуск нового цеха в июне — то в апреле начнётся активный найм персонала и будет пик проверки кандидатов; если пуск перенесут на следующий год — то дополнительные ресурсы для проверки кандидатов в этом году не потребуются.

Эффективные инструменты:

Сценарный анализ - моделирование различных вариантов развития событий и подготовка плана действий для каждого сценария.

Буферизация расписания - создание временных резервов для учёта возможной задержки принятия решений или возникновения непредвиденных обстоятельств.

4. Создайте таблицу прогноза

Необходимо сформировать таблицу, где операции располагаются вдоль одной оси координат, а временные интервалы (например, месяцы) — вдоль другой. В местах пересечения указать необходимое количество операций. Цветовыми обозначениями или изменением шрифта отметить «точки принятия решений», возникающие на пересечении операций и месяцев; предусмотреть дополнительные ячейки для отражения количества операций соответствующего сценария после развилки.

Выберите наиболее удобный для вас способ учёта и представления информации: небольшие подразделения могут вести учёт даже на бумаге, а подразделения с большим числом сотрудников или высокой степенью автоматизации — использовать продвинутые системы вроде Power BI.

Этот прогноз количества операций станет фундаментом для следующего шага: анализа, хватит ли ваших текущих ресурсов (Этап 4), и разработки планов по устранению дисбалансов (Этап 5).

4. Выявление ресурсного дисбаланса: диагностика перед действием

Соедините данные предыдущих этапов (нормативы времени (Этап 2) и прогноз операций (Этап 3)), чтобы выявить критические разрывы между плановой нагрузкой и реальными возможностями команды. Это ключевой шаг для:

- Предотвращения срывов ценных операций

- Оптимизации затрат на персонал

- Обоснования управленческих решений

Шаги для руководителя СБ:

1. Рассчитайте плановую нагрузку в часах

Используйте:

a. Прогноз количества операций (Этап 3)

b. Нормативы времени (Этап 2)

Формула: Нагрузка (ч) = Кол-во операций × Норматив времени

Пример: «100 проверок кандидатов × 0.15 ч = 15 ч/месяц»

2. Оцените доступные ресурсы

Формула: Ресурсы (ч) = Кол-во сотрудников × Рабочих дней × 8 ч × KПВ

Где КПВ (Коэффициент полезного использования времени)— реальный % времени, который сотрудник тратит непосредственно на работу (исключая совещания, перерывы, административные задачи). Стартовое значение можно взять 0,7–0,8 (70–80 %), но его важно уточнять по мере накопления данных. Занижение КПВ ведёт к перерасходу ресурсов, завышение — к перегрузке и выгоранию.

Пример: «2 сотрудника × 21 дня × 8 ч × 0.75 = 252 ч/месяц»

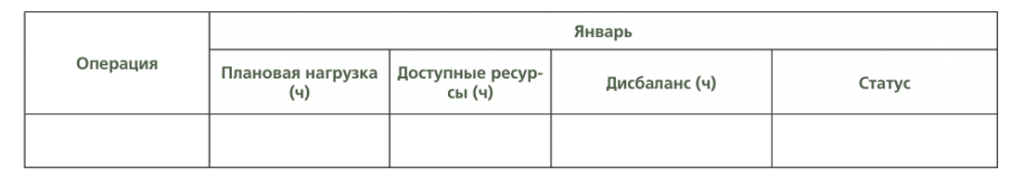

3. Постройте таблицу дисбаланса

Создайте таблицу с колонками:

• Операция (с цветом ценности красный /оранжевый)

• Период (месяц/квартал), включает в себя:

- Плановая нагрузка (ч)

- Доступные ресурсы (ч)

- Дисбаланс (ч)

- Статус: “зеленым”- Профицит (<80% загрузки), “желтым” - Баланс (80-110%), “красным” - Дефицит (>110%)

1. Выявите приоритетные проблемы

Сфокусируйтесь на:

a. Операциях высокой ценности (обозначенные красной/оранжевой заливкой на Этапе 1) с дефицитом >20% от плановой нагрузки.

b. Сезонных пиках, угрожающих стабильности. Помечайте периоды: "Пик строительства", "Сезон отпусков".

Итог этапа: Таблица дисбаланса с цветовой индикацией критических зон. Это фундамент для Этапа 5 – разработки плана устранения проблем. Независимо от инструмента (бумага, Excel, BI), матрица должна давать мгновенный ответ на вопросы:

- Где ресурсов не хватает критически? (дефицит ресурсов + особо ценная операция)

- Где ресурсы недоиспользуются? (профицит)

- Какие высокорисковые операции под угрозой и каков потенциальный ущерб?

5. Управление ресурсами: От диагностики к действию и скрытым резервам

Этот этап является ключевым практическим шагом, где данные предыдущих этапов превращаются в конкретные управленческие решения для оптимизации нагрузки, ликвидации дефицита / профицита ресурсов и высвобождения скрытой эффективности (тех самых 40%). Он напрямую отвечает на вызовы — защиту штата от необоснованных сокращений и выявление внутренних резервов для выполнения новых задач без увеличения численности сотрудников. Это наиболее творческий этап, применимость и эффективность мероприятий зависят от особенностей корпоративной культуры каждой конкретной организации.

Основные действия этапа:

1. Разработка Плана устранения дисбалансов:

На основе "Таблицы дисбаланса" (Этап 4), особенно зон (дефицит) и (профицит), создается конкретный план действий.

a. Для зон (Дефицит, особенно по особо ценным/ценным операциям):

- Автоматизация рутинных операций: Выявление задач с низкой ценностью (или необходимых, но трудоемких), которые можно автоматизировать (скрипты, ПО).

- Оптимизация процессов: Устранение бюрократии, дублирования, избыточных шагов в операциях высокой ценности.

- Перераспределение задач: Назначение задач от перегруженных сотрудников тем, у кого есть профицит времени (“зеленые” зоны).

- Внедрение/развитие взаимозаменяемости: Обучение сотрудников смежным компетенциям ("кросс-функциональность") для гибкого покрытия пиков нагрузки в разных направлениях без привлечения внешних сил.

- Корректировка графика работы: Введение гибких графиков, адаптированных под пики нагрузки (если возможно).

- Обоснование найма (только если исчерпаны предыдущие пункты): Подготовка инвестиционного предложения с расчетом ROI, доказывающее, что затраты на нового сотрудника меньше потенциального ущерба.

b. Для “зеленых” зон (Профицит):

- Перераспределение высвобождаемого времени на операции высокой ценности, где есть дефицит, или на проекты развития.

- Нагрузка новыми задачами (например, мониторинг новых угроз, профилактические мероприятия), которые ранее не выполнялись из-за нехватки ресурсов.

- Повышение квалификации для развития взаимозаменяемости.

- Сокращение непроизводительных затрат времени (если не сделано ранее).

2. Внедрение системы взаимозаменяемости:

a. Формализация перечня операций, которые могут выполнять разные сотрудники.

b. Разработка и проведение программ обучения/наставничества для развития необходимых навыков.

c. Создание регламентов и чек-листов для обеспечения качества при выполнении задач разными людьми.

d. Интеграция принципа взаимозаменяемости в ежедневное/еженедельное планирование.

3. Динамическое управление ресурсами в реальном времени:

a. Использование инструментов мониторинга загрузки (даже простых - Excel, трекеры) для оперативного реагирования на отклонения от плана (внеплановые инциденты, срывы графиков у заказчиков).

b. Реализация принципа "Динамичное управление нагрузкой": оперативное перераспределение персонала между участками/объектами/задачами для ликвидации простоев и авралов, поддержания стабильной загрузки 85-90%.

c. Регулярное обновление прогнозов (Этап 3) и пересчет дисбалансов (Этап 4) в контрольных точках ("развилках").

4. Мониторинг, оценка эффективности и корректировка:

a. Регулярный (еженедельный/ежемесячный) анализ:

- Соответствия фактической загрузки плановой.

- Эффективности внедренных мер по устранению дисбаланса (сократилось ли время на рутину? снизились ли простои? устранен ли дефицит на критичных операциях?).

- Достижения целевых показателей.

b. Расчет высвобожденных ресурсов (в человеко-часах) и их перераспределения.

c. Адаптация планов и нормативов на основе полученного опыта и изменяющихся условий ("цикл спланировали → проверили → уточнили").

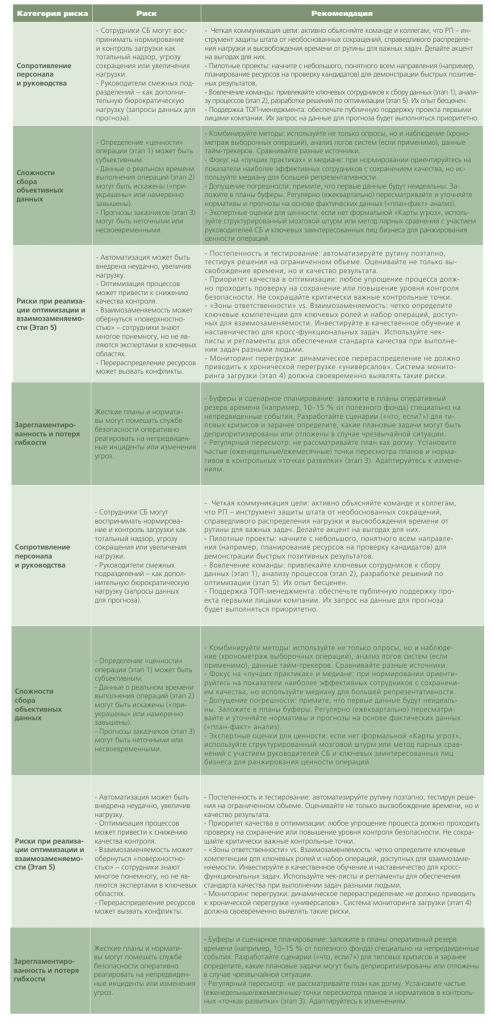

Риски и рекомендации: Как избежать подводных камней на пути к эффективности

Внедрение системы ресурсного планирования – это организационное изменение, сопряженное с определенными рисками. Осознание их и превентивные меры значительно повышают шансы на успех:

Ключевой принцип успеха: Внедрение РП – не разовый проект, а циклический процесс постоянного улучшения (“Планируй → Делай → Проверяй → Воздействуй”). Начинайте с малого, фокусируйтесь на быстрых победах, учитесь на ошибках, вовлекайте команду и будьте готовы адаптироваться. Результат – защищенный бюджет, высвобожденные ресурсы и СБ как стратегический актив компании – стоит затраченных усилий.

© «Директор по безопасности», Сентябрь 2025